早年,地坛里有两个会算命的人。一位半宿半宿地在林子里吹箫,大家叫他“箫兄”;一位整天在园子里边走边饮,人称“饮者”。

有一天大雾弥漫,我独自守着一棵老树发呆,忽然一阵酒气袭来,饮者已现近旁,正醉眼迷离地瞅着我笑呢。我说,您总这么高兴。他说,不高兴咋办?那时我二十几岁,已经盼着死了——两条腿算是废了,工作又找不到,日子嘛倒还剩着一大半,以后的路可怎么走呢?

饮者正一口一口地往嘴里灌黄汤。我说,要不您给我算上一命?他拉着我的手看了看,又问过八字,说我命属木,生于冬,必多病,二十岁上少不了要住医院,尔后厄运频频,步履维艰,直到……

直到啥时候?我忙问。

另一个声音却在身后响起,单说以往,也算本事?

回头看时,雾气缭绕中箫兄一身黑衣,抱箫而立。

饮者缓缓起身,与箫兄久久对视。同行相轻,据说二人久存芥蒂。

那就算算未来?饮者说,语气中有明显的挑战味道。

箫兄摸出两张纸条说,您写一句,我写一句。

片刻写罢,二人换看,拊掌大笑,似芥蒂已去。

饮者问,如何给他看呢?

箫兄答,只末尾一字吧。

饮者又问,剩下的加封?

箫兄点头,待未来拆启。

末尾一字,饮者的是“之”,箫兄的是“也”。我说,这不跟没看一样吗?饮者说,提前拆看也行,就怕不准了。箫兄道,不准了,而且不好了。我说,你们把我当傻瓜吗?他们说,您请便。

那么,未来是什么时候?

不得不拆时。如何才算不得不拆时?

笑声朗朗,二人已隐形大雾之中。

尔后多年,园中时有酒气飘绕,林间常闻箫声彻夜,却很少再见到他们;偶尔见了,他们也绝口不提此事——行内的规矩:命,是说一不二的。

转眼几十年,不知多少回我想拆开那两封纸条看看,总又怕时机不对。直到不久前躺进急救室,这才想,拆吧,免得死也不知他们都写些什么。

两句话,竟似一联:虽万难君未死也;唯一路尔可行之。

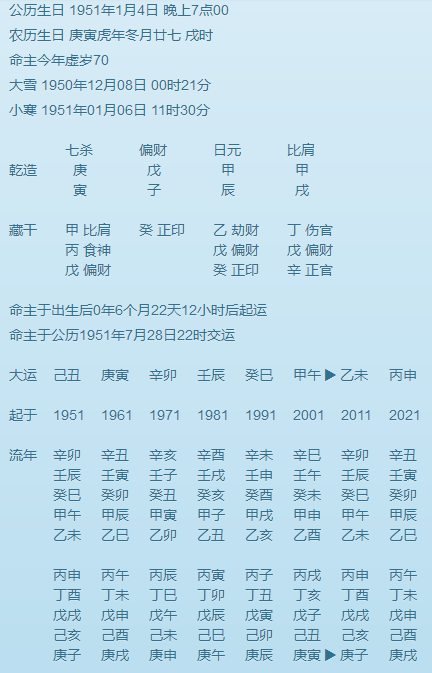

史铁生八字:庚寅、戊子、甲辰、甲戌

身旺財弱,伤官生财得官印,官逢伤破,印逢財制,金水两伤,所以尿毒症,子辰合印居,壬辰大运写作和哲学思考,出书成名。癸巳、甲午大运,金水气绝病死。史铁生完成了许多身体正常的人都做不到的事,他对于人的命运和现实生活的冲突,没有停留在表面进行思考,而是去拷问存在的意义。——邓晓芒评

史铁生《命若琴弦》,小说里面的人物是一个也曾经在他别的小说里面出现过类似的一些角色,一对瞎子,小瞎子跟着老师傅挨村挨寨的去唱歌、说书、弹琴。这个小孩已经到了十多岁,思春的年纪,总念着一个声音很好听的小女孩。因为他是瞎子,他看不到她的样子,听人家的声音他就很思慕。这种所谓的残缺感恐怕是我们每一个人都有的,我们每一个人多多少少其实都是残缺不全的。老师傅的师傅临终前跟他说,你弹这个三弦琴,等到弹断了一千根弦的时候,这琴里面藏了一张纸,是个药方,你拿这个药方去抓药,吃了它,你眼睛就好了,你就能看见了。为什么非得等到弹断了一千根弦才行?比如说我瞎了,我知道有这么一个药方,我赶紧拿它出来,去买了副药,我吃了,我眼睛好起来,不就行了吗?但是,他说不行,因为这是个药引子。结果到了最后,那张药引,其实只是张白纸,上面什么都没有。就这么把一张白纸,一代传一代传下去,并且欺骗下一代,告诉他说,你只要弹断了一千根弦的时候,你拿这个药方配药喝下,你眼睛就会好了,这样子的弹琴,就跟你的写作一样,它是人活在地上的一种善意的谎言,不说这个谎,你找不到活下去的理由。

1951年1月4日,史铁生出生在北京,中学在清华附中就读,是学校里的顶尖学生,体育特别好,尤其擅长80米跨栏,他用外八字脚跑步,上身钟摆式打晃,跑起来像刚出斗兽场的野牛,只要有他参加的比赛,一冲就是第一名。

18岁那年,史铁生去陕北关家庄插队。住在窑洞里,陕北的冬天,窑洞冷得像冰窟窿,史铁生就用大衣裹着脑袋,身体蜷成一团,只剩下嘴巴不停地哈气,以此熬过漫漫寒夜。碰到下雨下雪,就钻进牛棚,牛棚里尽是粪尿,连打盹的地方也没有。

20岁那年,史铁生在山里放牛,遭遇暴雨和冰雹,无处可躲。沟沟壑壑的黄土高原上,只剩下暴雨中的史铁生和一头老牛。雨停了,回到家,史铁生发了高烧,大病一场。

他以为自己的身体强壮,扛一扛就过去了。结果,命运跟他开了一个巨大的玩笑,一年后,下肢彻底瘫痪,从80米跨栏冠军变成了一个轮椅上的人。

从此,史铁生的人生用一句话概括:主业是生病,业余写点东西。他说:“我是残疾人,但不是废人。”

瘫痪后的史铁生一边写作,一边找工作。工作后,每天就摇着轮椅到街道工厂去上班。在仿古家具上画画,每月挣十几元钱贴补家用,一干就是7年。

早年,他住在北京前永康胡同一个大杂院的最里边,从院门到屋门,轮椅得走过几十米坑洼不平的土路,一不小心,轮椅就要翻车。轮椅翻了,史铁生也不喜欢喊人,就坐在地上先扶起轮椅,再用双臂把自己硬撑上去。

他的小屋只有六七平方米,屋里除了床和写字台,剩下的空间仅够轮椅转个小弯。这么个小地方,时常有朋友去看他。在很多人眼里,史铁生的人生堕入低谷,应该变得沉默自闭、绝望无比。

可这些朋友见到史铁生后,惊叹了,史铁生不单没有自暴自弃,反倒异常开朗,聊天起来滔滔不绝,只要好玩的事,好吃的东西,他都为之痴迷。

从文学聊到体育,又从体育聊到旅游,天南海北,无所不聊。尤其爱聊吃的,聊起来就有滋有味:

“羊肉还是牛街的好!酱牛肉还在白纸坊的地道!”甚至连常营回民乡的李小老烧饼,他都门儿清。

生病后,史铁生胃口依然不减,尤其爱吃肉,他又正好属虎,所以朋友们都笑他,人送外号“食肉动物”。

作家王安忆第一次去看他,以为史铁生会讲述自己的悲惨人生,感慨命运无常。结果史铁生从头到尾都在和他聊饺子。王安忆说,史铁生的乐观和率真,让我们这些身体健全的人都自愧不如。

还有一次,几个朋友去看他,赶上饭点,史铁生拉着他们说:“都别走,我给大家伙儿做饭,做好吃的。”大家不愿意给他添麻烦,他倒是坐在轮椅上,撸起袖子开始炒菜。一边炒菜一边还和大家有说有笑。那顿饭,几个朋友吃得泪流满面。

生活就是这样,真正的强者不会因为某件事而壮烈死去,而会因为某件事兴高采烈、认真地活着。

残疾对于一个人本就是致命的打击,而命运给史铁生的苦难却刚刚开始。

1980年末,瘫痪的史铁生又得了肾病,连正常排尿都是问题,从此一生只能插着尿管,随身带着尿壶,身上永远都有一股尿味。

带着尿壶,不能远行,他不想给家人添麻烦,大部分时间就独自一人去附近的地坛呆着,去那里看书或写作,一呆就是大半天。下午准时回家,父亲打豆浆给他喝,煮些面条或买点包子、卤煮火烧,他总是闷着头吃得呼啦啦作响。

要么好好活着,要么立马死。史铁生只有这两个选择,他有一万种理由选择死,但是他选择了处之泰然的态度予以报复命运的凌辱。

他在《我与地坛》中写道:

死是一件无须乎着急去做的事,

是一件无论怎样耽搁也不会错过了的事,

一个必然会降临的节日。

命运从来可以摧残一切光鲜皮囊,却杀不死坚强灵魂。直到现在,很多人还在说:到北京可以不去长城,不去十三陵,但一定要去看一看地坛。

有一个叫陈希米的姑娘喜欢史铁生的文章,便和史铁生通信。

陈希米比史铁生小10岁,西北大学毕业,和史铁生写了上百封信后,在雍和宫附近一间低矮的小平房里,他们初次见面,史铁生对陈希米说的第一句话:

“你正是我想象的样子。”

1989年,史铁生与陈希米结婚。从此,陈希米成了史铁生的双腿,两人相濡以沫,日子虽然清贫艰苦,却过得有声有色。

陈希米推着史铁生去看电影,去找史铁生爱吃的小馆子,史铁生给陈希米念爱尔兰诗人叶芝的《当你老了》。两人共读一本书,史铁生读得快一点,陈希米就要他讲,他还故意卖关子:“那你给我做顿炸酱面,我就告诉你。”

他们的生活真的很幸福,不是给别人看的那种幸福。

史铁生给陈希米写情诗:“你来了黑夜才听懂期待,你来了白昼才看破樊篱。”

陈希米说:“我是铁生的妻子,所以才要做更好的陈希米。”

爱情,其实就是一次平静的相逢。他们遇到了,就是遇见了另一个自己。两人并肩站在世界的同一边,再一起往前走。

可是命运从来就没有公平这回事。

在史铁生刚刚得到幸福的爱情时,命运又给了他重重一击。他肾病越发严重,最后恶化为尿毒症,肾干得像核桃。

一个星期,史铁生三天都在医院透析。他躺在病床上,看殷红的血在体外循环过滤,再循环,再过滤,血一圈一圈又重新回到身体里,每次透析4个半小时,他就看4个半个时。

这样的日常,持续了整整12年,最后动脉、静脉点隆起成蚯蚓状。

他在采访中却乐观地说:

其实十八年前医生就告诉我,我终有一天要做透析,所以我已经很幸运,因为那个时候透析水平远不如现在,命运对我已经很善待了。

杂志主编许庆亮去采访他,说史铁生太爱笑了,黑镜框后的小眼睛眯成一条缝,有时还透着几分孩子般的狡猾。许庆亮试探地问他,病情会不会好起来?史铁生却回答道:“肯定有这么一天,那一天我就死了嘛。”

说完,他哈哈大笑起来。

他还打趣道:

我的身体就是一架飞机,两腿是起落架。两个肾是发动机,它们一起失灵了。我这个机长就要走出来,请身体各部门留些遗言。

史铁生先后住过三家医院,北京友谊医院、朝阳区医院、宣武区医院。住过时间最久的医院是友谊医院,12间病室,他住过10间。最后,还变成了医院的“透析模范”。和他熟悉的护士对他说:“你的名字真的没取错,你的命比铁都硬。”

他的主治大夫看惯了生老病死,在史铁生面前却不得不服,感叹道:“史铁生之后,谈生是奢侈,谈死是矫情。”

史铁生把疾病交给医生,把命运交给上帝,把快乐和勇气留给自己。

中国传统认为,人死后要入土为安。史铁生却不这么想,他早早立下遗嘱,“只要我身上有一样东西,能留下就留下。”

2010年12月31日凌晨,史铁生突发脑溢血逝世,享年59岁。陈希米将史铁生的身体唯一完好无损的肝脏和眼角膜捐献,史铁生说:希望器官新的主人能帮我继续看看这个美好的世界。

四天后,史铁生的肝脏成功移植给了一个天津肝病患者身上。

这天,是史铁生60岁的“生日”。在北京798时态空间画廊,几百人给史铁生过“生日”,追思史铁生。

现场没有哀乐,没有花圈,没有挽联,只有一张张落泪的脸。60根红烛绕成一圈,一张张祝福的卡片别在红色玫瑰上,写着:

“铁生,生日快乐!”、“一路走好!”

尊严地生,庄严地死。史铁生一生坐在轮椅上,却比很多站立的人灵魂更高,身影更长。

发表评论 取消回复